—Hoy te vistes con este pantalón y esta camisa —dijo mi mamá mientras alisaba mis atavíos con el hierro de planchar—. Hoy vienen a almorzar el señor Miguel y la señora Paula.

Con destreza y cautela, mi madre encendía el carbón y esperaba pacientemente para iniciar esa amorosa y, a la vez, ardua labor de planchar la ropa de su esposo y sus tres hijos.

En mi mente, retrocedo a aquel momento y aún puedo percibir el aroma nostálgico del humo que se desprendía de la brasa ardiente. Un olor rústico, familiar, impregnado de recuerdos y añoranzas. Era el olor del trabajo, la paciencia y la dedicación, mezclado con el calor del hogar.

Ese domingo sería especial, no solo por ser diciembre, sino porque tendríamos invitados en casa, quienes nos acompañarían a almorzar. Era el momento propicio para socializar, para sentirse adulto, para ser reconocido, para integrarse a la convivencia urbana de aquella Guarenas de antaño.

—¿Quién es Miguel? —pregunté yo con sobresalto.

—El señor Miguel —respondió mi mamá con voz suave, pero al mismo con un tono de enseñanza, procurando en mí el respeto y la formalidad—. El señor Miguel y su esposa, la señora Paula, son amigos de la casa a quienes invitamos a almorzar. Tú los conoces Pablo.

En aquella época, para un niño de once años, recibir en casa a las amistades de sus padres era un evento de notoria importancia. Era un acontecimiento que, en la mente de un preadolescente, se elevaba a la misma categoría en la que se encuentran las efemérides que nos inculcan en la escuela.

Eso representaban las visitas en nuestra casa: un hecho de gran relevancia, de inusitada alegría, de honor para la familia, de prepararse para honrar, para homenajear con los sabores y los olores.

Así que nuestra casa, en el sector la Candelaria de Guarenas, luciría impecable ese domingo decembrino, más reluciente de lo habitual, con esmero en los detalles, cada cosa en su lugar.

—Pablo, ve donde Delfín y dile que te venda una panela de papelón y un platillo de mantequilla —me indicó mi mamá en tono apremiante, mientras ya mi imaginación me dejaba percibir el olor del pan caliente con mantequilla.

—También tráete una locha de almidoncitos, que esos le gustan a Miguel —agregó mi mamá, sin usar el título señor, dejándome percibir un aire de cordialidad, de confianza, de amistad hacia nuestros invitados. Sin embargo, yo era consciente que esa informalidad solo le estaba permitida a mis padres, y que yo siempre debería dirigirme a ellos como señor y señora.

―Muchachito ―prosiguió mi mamá―. Ve con Carlitos al patio y me traen cinco limones.

Así que mientras yo iba por el corredor hacia la puerta principal para salir a la calle y hacer el mandado, mis hermanos Manuel y Carlos caminaban en sentido contrario para ir al patio y buscar los limones. Ese día, todos atendíamos de inmediato las peticiones de mi mamá, pues había un motivo: una visita que nos llenaría de regocijo y, adicionalmente, tendríamos un almuerzo especial.

Debo confesar que, de regreso de la Bodega La Reforma, no contuve la tentación y me comí uno de los almidoncitos que gentilmente el señor Delfín Mendoza había colocado en papel de estraza. Por una locha recibí una cantidad generosa de almidoncitos, así que uno menos no llamaría la atención, o eso creía yo.

Al llegar a casa, entregué el mandado a mi mamá y el vuelto a mi papá, quien para mi sorpresa ya tenía el fogón a punto, con los maderos y carbón emitiendo un rojo vivo, resplandeciente, radiantes de un calor sofocante.

—Límpiate el cachete —dijo mi papá con sonrisa pícara, con un semblante que denotaba que me había descubierto—. Ayúdame a montar la olla, mira que está bien pesada.

Y ciertamente, entre los dos requirió un esfuerzo notable levantar esa olla del piso y colocarla sobre el fogón ardiente. Pero el aire de complicidad entre mi papá y yo me brindó en aquel momento una grata sensación, haciendo desaparecer por un instante el insano efecto que la brasa producía sobre mi piel y el pequeño temor de ser descubierto por mi madre al haberme adelantado al postre con un almidoncito. Así que ni bien la base de la olla se posó sobre el hierro inclemente, di un paso atrás y limpié mi cachete para eliminar cualquier rastro de almidón de maíz.

—Muchachito, Carlitos, ¿qué pasó con los limones? —gritó mi mamá con clara molestia.

En el tiempo que yo tardé en ir hasta La Reforma, recibir el pedido y regresar a casa —no sin antes comerme un almidoncito— mis hermanos no habían completado la tarea que les había solicitado mi mamá, quien tuvo que ir al patio a buscarlos.

—Muchachos confiscaos, ¿yo los mandé a jugar beisbol? Van a mallugar los limones —profirió mi mamá.

¿Acaso la felicidad también se desbordaba en mis hermanos ante la certeza de una pronta visita a la casa? ¿Una alegría que se manifestaba en la forma de un simple juego de pelota? Un juego de pelota a base de limones maltrechos, pero juego al fin. Es posible, pues son innumerables las formas en que los niños expresan su regocijo.

Una vez que el agua estaba hirviendo, mi mamá colocó las hallacas en la olla y procedió a colocar el mantel, platos y cubiertos sobre la mesa. Esas hallacas eran uno de mis platillos favoritos, haciéndole honor al refrán: «la mejor hallaca la hace mi mamá».

Y qué mejor opción para la época decembrina que almorzar unas suculentas hallacas, hechas con esmero y amor, de puro maíz pilado, adornadas con ciruela pasa, tocino, pollo con hueso, pasitas, pimentón y cebolla, cocinadas a puro fogón.

Entre tanto, mi papá se había retirado a su cuarto y terminaba de darle los últimos toques de lustrado a sus zapatos.

Después de un rato y ya acicalados, mi mamá y mi papá salieron de su habitación, con la elegancia digna de unas fiestas pueblerinas. Había llegado la hora del almuerzo de aquel domingo 18 de diciembre de 1955.

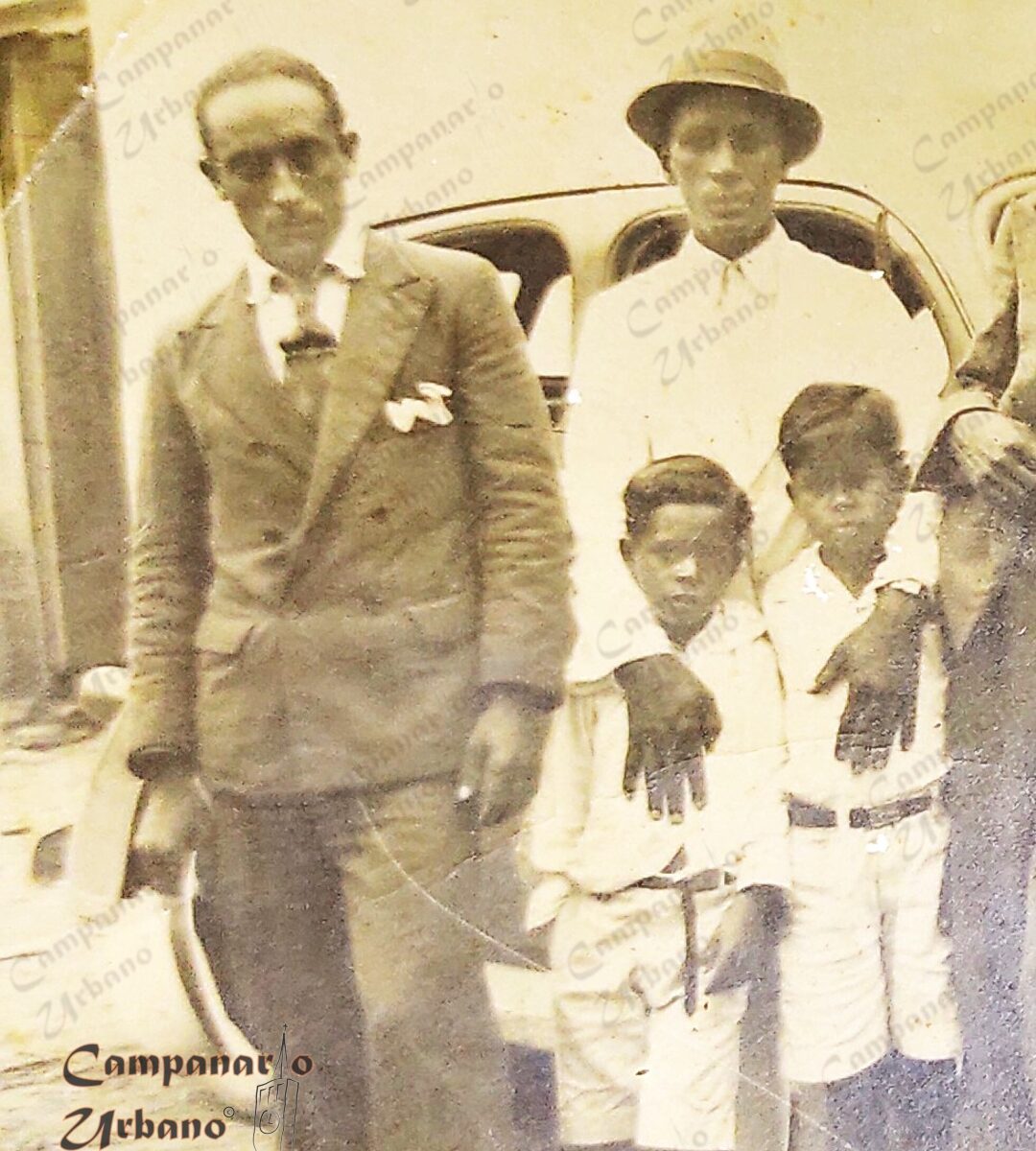

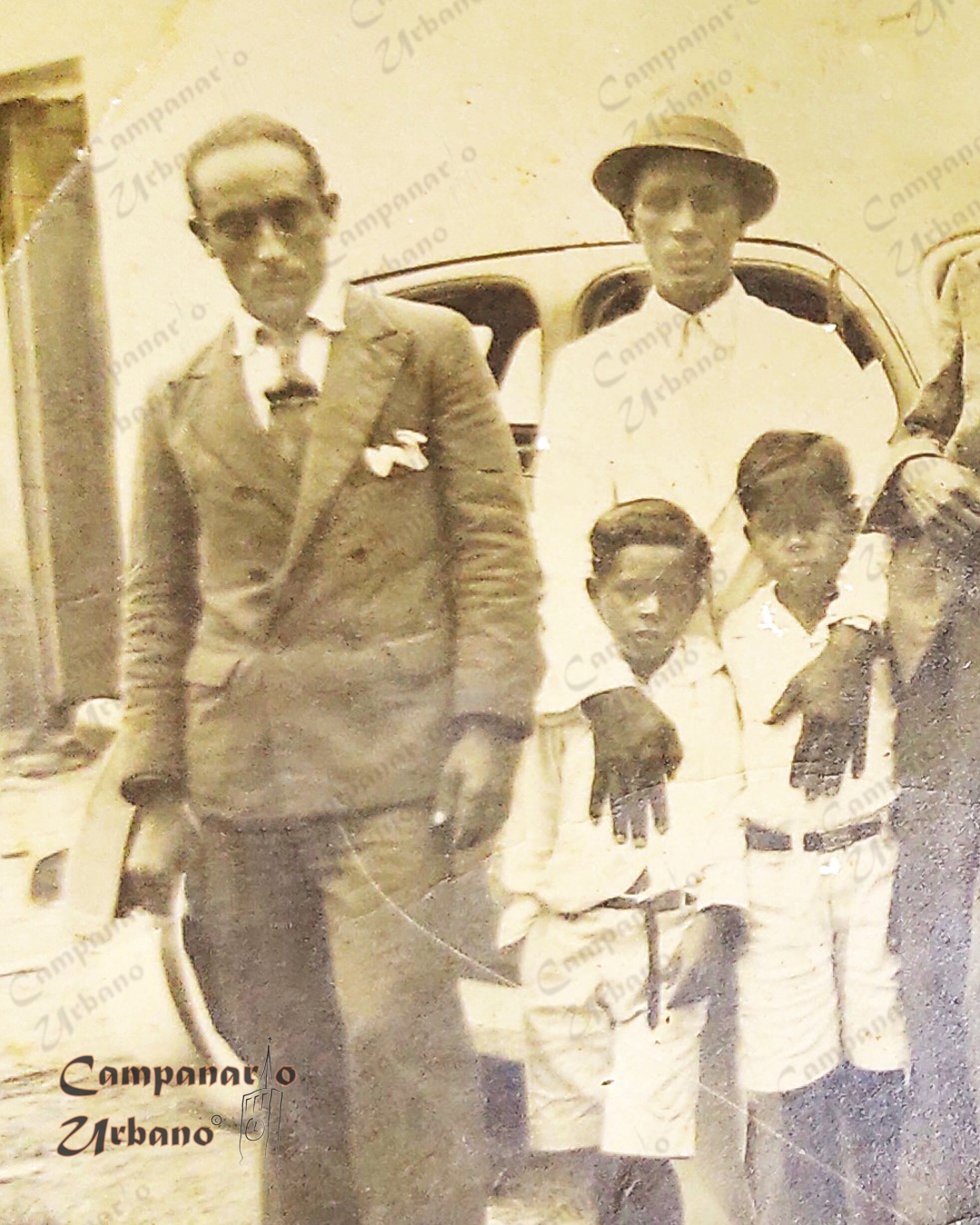

Mi papá vistiendo traje oscuro, camisa blanca y corbata con inmejorable nudo. Mi mamá luciendo un impecable y reluciente vestido blanco. Mi hermano Manuel y yo, usando pantalones negros y camisas blancas manga larga. Mi hermano Carlos, el menor de todos, vistiendo pantalón corto negro y camisa blanca manga corta, cubierto además por una muceta blanca, prenda típica que cubría los hombros de los más pequeños durante eventos importantes.

La puerta de la casa abierta —otros tiempos— invitaba a pasar sin tener que golpearla. Un simple «buenas tardes» era suficiente para anunciarse y acceder a la sala, pues nuestra casa no tenía zaguán.

—Buenas tardes Muro —escuché yo desde el comedor—. Llegaron los que faltaban.

Miguel y Paula —los señores— habían finalmente llegado a la casa. Fueron recibidos en el comedor y no en la sala, pues en aquella Guarenas de antaño se recibía a la visita en el comedor.

El saludo fue formal en extremo: los caballeros con un apretón de manos y las damas con un medio abrazo, un tanto tímido. Pero ambas expresiones de saludo estuvieron llenas de sonrisas.

Siguiendo el orden de edad, nos fuimos presentando a los Parra Mujica, revelando que, en nuestra familia y quizás en toda Guarenas, existía una jerarquía sucesoral que se respetaba hasta en el saludar.

—Buenas tardes señor Miguel —me apresuré en decir, acentuando en extremo la palabra «señor».

—Hola Murito —me devolvió el saludo Miguel, un tanto parco, sin la sonrisa efusiva con la cual había saludado a mi padre.

—¡Cada vez se parece más a ti! —le dijo a mi papá la señora Paula, con asombro.

Rápidamente me dirigí hacia ella para saludarla como se debía, sin olvidar el título «señora».

—Y Carlitos cada vez se parece más a mí —agregó mi mamá, como si no quisiera que se excluyeran sus genes de la identidad de sus hijos, porque alguno tenía que parecerse a ella.

Mi hermano Manuel se presentó con la formalidad debida, mientras que mi hermano Carlos, al mencionarle mi mamá, ya había sido afectado por la timidez, mirando a los Parra Mujica mientras se mantenía pegado a mi mamá.

Yo no recordaba un encuentro previo con el señor Miguel Parra, pero estaba claro que me conocía, tanto como a mi papá.

En aquellos tiempos no era costumbre entablar una conversación previa al almuerzo. La invitación se extendía específicamente para compartir la comida, y la mesa estaba meticulosamente dispuesta para ese propósito. Las sillas aguardaban, invitando a los comensales a sentarse, y el ambiente se llenaba de un ánimo propicio para disfrutar de la comida. La tertulia iniciaría precisamente cuando se diera el primer bocado.

Los temas giraron en torno a Guarenas, a los amigos comunes, a lo que significa ganarse la vida, siempre con un tono jovial, distendido, respetuoso. En particular, el señor Miguel, persona dicharachera, era en extremo ocurrente, de mente ágil al hablar, quien lograba arrancar numerosas carcajadas a sus contertulios.

Por momentos, la conversación se tornaba seria y las voces disminuían su intensidad, como si quisieran proteger de angustias a los infantes ahí presentes, o quizás para evitar que alguien escuchara a lo lejos y se hiciera partícipe de la misma, alguien ajeno al festín, atraído por unas puertas abiertas de par en par.

Mis recuerdos no son tan atinados, pero en esos momentos de seriedad, seguramente estaban hablando del gobierno de Marcos Pérez Jiménez.

Esos instantes de seriedad se desvanecían y el tono festivo de la reunión volvía a límites de encanto, de exaltación, de orgullo para mí, al ser partícipe de aquella necesaria socialización para crecer, para convertirme en hombre de bien, para el trabajo, para la vida misma.

Los cantos no tardaban en aparecer. Miguel parecía expresarse con más fluidez a través de la música que con palabras. Para cada situación tenía una letra y una melodía preparada. Ante cada tema, tenía una opinión directa, ingeniosa y ocurrente.

Las hallacas fueron ampliamente elogiadas, como si tuvieran vida propia, como si su existencia no fuera producto del esmero y sazón de mi mamá, quien finalmente no recibió los halagos correspondientes. Pero para ella, los vítores a sus hallacas eran más que suficiente para acrecentar su orgullo como buena cocinera.

—¡Aquí falta caña clara Muro! —exclamó Miguel, jocoso, después de dar el último sorbo del guarapo de papelón que había preparado mi mamá con los limones manoseados y abollados con los que mis hermanos habían jugado a la pelota.

Mi papá sonrió, mi mamá no.

—Miguel, ¿no prefieres guaco? —dijo mi papá con firmeza, pero sin mirar a mi mamá.

De esa forma se decretaba el final del almuerzo, con el señor Miguel Parra y Manuel Antonio Muro yendo al patio de la casa, con una breve parada en la cocina, lugar donde mi padre tenía siempre una botella de aguardiente con hojas de guaco para su consumo personal. Cada año, en enero, mi papá preparaba el guaco junto a sus amigos en el en el bar del señor Amador Quiñones, para luego beberlo el Viernes de Concilio durante el corte del olivo.

Aunque mi padre no era dado a beber, sin duda tenía una fuerte afinidad por el guaco. Así que con botella en mano y un par de vasos, Miguel y Manuel Antonio se dirigieron al patio de la casa para degustarlo, pues en el mundo de las bebidas alcohólicas guareneras, el guaco es todo un arte que invita a la cata.

Las señoras se quedaron entre el comedor y la cocina, sumidas en conversaciones sobre los asuntos propios de la femineidad de aquella Guarenas de mediados del siglo XX. Mi madre aprovechó el momento para servir dulce de martinica, cuidadosamente dispuesto en dos platos pequeños.

En otro plato, los almidoncitos rebosaban, tentadores y apetitosos. Pero yo, siendo un niño inquieto, ya había cometido mi travesura: me había comido uno antes de tiempo, antes del postre oficial. Mi corazón latía acelerado, mis ojos estaban fijos en el plato, temeroso de que mi pequeña transgresión fuera descubierta. Pero rápidamente pude constatar que no se notaba la picardía de aquel almidoncito faltante. Mi secreto estaba a salvo y mi paladar ya había disfrutado de su dulce adelanto.

Al rememorar aquel lejano día, me doy cuenta que mi mamá no ofreció postre a los caballeros. Supongo que pensó que ellos preferían tomar su guaco, quizás un poco enseriada por su inclinación al alcohol. Así que Paula y Herminia la Negra permanecerían la tarde hablando, un tanto apartadas de los hombres que paladeaban el guaco.

Mis hermanos, cada uno por su lado, con la barriga llena, en sus asuntos propios de una infancia tranquila, sin pretensiones, sin quejas, mordisqueando almidoncitos.

Yo, concientizando la experiencia vivida, una más en mi formación de hombre de pueblo. Quería denotar madurez, pero sabía que aún estaba lejos de integrarme a la tertulia de los adultos. Disuadido de ser un niño procaz, debía ser muy paciente y respetuoso, como lo dictaba las convenciones de aquella Guarenas bucólica. Yo solo miraba desde lejos la interacción de aquellos dos hombres. Miraba a mi padre, quien no podía sospechar que la muerte le aguardaba a poco más de un año. Miraba a Miguel Parra, quien no podía imaginar que se convertiría en un referente de la cultura de Guarenas.

Miguel Parra y su esposa, Paula Mujica, habían llegado a Guarenas en 1935 en una tarde lluviosa, gris y fría. Con un medio en el bolsillo, pero con el pecho lleno de esperanzas, Miguel se aventuró a una vida en Guarenas, pueblo que le dio la bienvenida y acobijó como hijo adoptivo.

Mi padre y Miguel Parra se conocieron en aquella apacible Guarenas de cañamelares, de olor a melaza, de techos arcillosos. De inmediato, iniciaron una gran amistad, la cual perduró por más de dos décadas hasta el último día de vida de mi padre.

El señor Miguel se dedicó toda su vida a la música, interpretando joropos y merengues con su cuatro en las calles y plazas de Guarenas, por lo cual obtenía en metálico la gratificación de los pueblerinos que disfrutaban de sus presentaciones.

Fue en la calle Vargas, donde Miguel Parra tuvo un sueño recurrente que marcaría el origen de la tradicional Viejita de Guarenas, manifestación cultural que ha traspasado fronteras regionales. Esta diversión popular guarenera nos presenta a una viejita picarona que baila llevando un hombre a cuestas tocando maracas.

Fueron muchos los encuentros que posteriormente sostuve con Miguel Parra. Hay dos que especialmente recuerdo de la década de 1970, siendo yo docente de la Escuela Estadal Simón Rodríguez. El primero, cuando lo visitamos en su casa de la calle Soublette del sector Bordecequia, para una entrevista que se publicaría en la revista Miras de los hermanos Ortega. El segundo, un 14 de febrero en la Plaza Bolívar, día de Guarenas, donde tuve la oportunidad de fotografiarlo.

—Miguel, para tomarte una foto —le dije mientras tenía de fondo el follaje de la Plaza Bolívar.

Lo llamé Miguel y no señor Miguel. Ignoré la acotación que me había hecho mi madre cuando yo era un niño. Pero tutearlo no me hizo sentir irrespetuoso. A tres décadas de aquel y otros tantos almuerzos en casa, tutearlo me hizo sentir adulto y amigo de Miguel, tan amigo como lo fue mi padre de él.

—FIN—

Fotografías relacionadas:

Fundador y editor de Campanario Urbano. Docente y director jubilado. Investigador de la historia de Guarenas. Fue cronista de prensa regional y apasionado coleccionista de fotografías y documentos antiguos.